妊娠中の乳がん治療

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

腫瘍外科学(乳腺・内分泌グループ)

松本 恵

はじめに

乳がんは若年患者さんも多く、発症が妊娠・出産の時期と重なることもあります。以前は母体の治療のために人工妊娠中絶が選択される事も多くありましたが、近年妊娠週数を考慮することで、胎児への影響を最小限にとどめながら母体の治療も可能であることが分かってきました。そこで今回「妊娠中の乳がん治療」について、日本でのガイドラインなどに沿ってまとめてみます。

妊娠中の乳がん

頻度は欧米のデータでは3000妊婦に1人とされていて、徐々に増加傾向にあります。その原因の一つとして女性の晩婚化が考えられています。

画像診断

乳がんの診断に最も多く用いられるマンモグラフィ検査ですが、被爆が心配されます。しかし超音波検査では指摘できない石灰化病変の場合にはマンモグラフィが大変有用で、撮影の際に腹部の遮蔽を行うことで胎児への被爆量を半減すことができるとされていますので必要性があれば撮影を行います。超音波検査は妊娠中でも安全に施行できる検査で、細胞診や組織診を行う上でもとても重要な検査方法です。一方乳房のMRI検査は安全性の正確なデータがないため極力避けることが望ましく、またMRIの撮影時に用いるガドリニウム造影剤に関しては胎盤通過性があるとされており、妊娠中の使用は推奨されていません。

外科治療

妊娠中期(12週~28週未満)には安全性が確立しているとされ、この時期に必要であれば手術可能と判断します。一方で妊娠初期(0~12週未満)では流産の割合が高くなるとの報告があり、妊娠後期(28週以降)では胎児の成長や子宮が増大することで麻酔管理や手術のしにくさなども出てくるため、状況によっては産後まで手術を遅らせることも検討します。

手術の術式では、米国のガイドラインでは乳房全切除術が推奨され乳房部分切除術はオプションであると記載されていますが、手術後遅くとも20週以内で遅滞なく放射線治療につなぐことができれば、妊娠中の乳房部分切除術も選択肢として挙げられます。

腋窩リンパ節転移の有無を確認するためのセンチネルリンパ節生検も、放射線同位元素を用いた方法(RI法)は胎児被爆量が微量であるため考慮しても良いとされています。

薬物治療

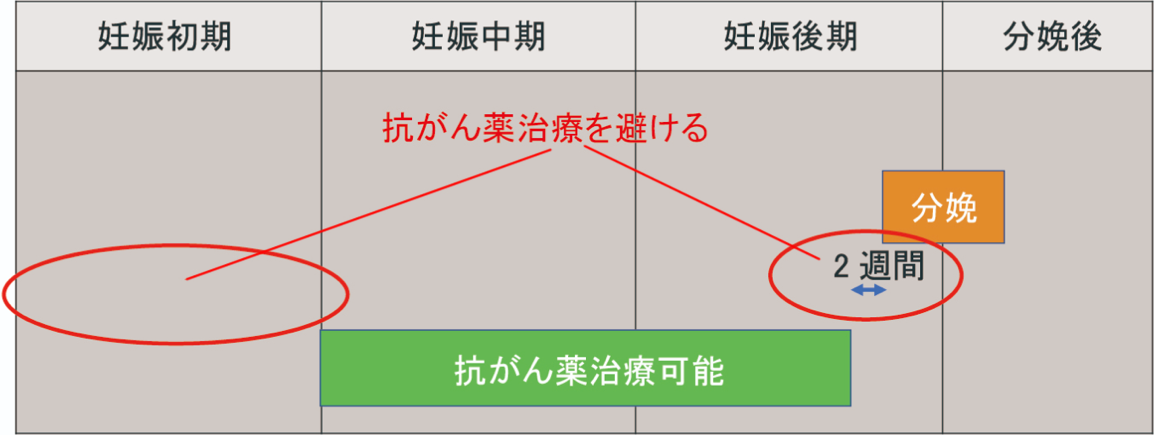

化学療法(抗がん剤)は妊娠中期以降であれば胎児に影響も少なく投与できることが示されていますが、妊娠35週以降は分娩期の副作用(骨髄抑制など)を考慮して化学療法を行わないことが推奨されています。

投与薬剤として標準的に使用されているのはアンスラサイクリン系薬剤(AC、FACなど)が中心で、近年アンスラサイクリン系の代替方法としてタキサン系薬剤の使用報告も出てきています。薬物治療の前に手術を行った場合、手術後の薬物治療の導入は遅くとも12週以内に開始することが望ましいと考えられており、正期産まで12週以上期間があくようであれば妊娠中に薬物療法を考慮したほうが良いとされています。一方で抗HER2療法やホルモン療法は胎児発育や子宮内環境への影響、胎児奇形を誘発する可能性などがあり、妊娠週数に関わらず行うべきではないとされています。

抗がん剤の副作用対策として使用される薬剤(支持療法薬)に関しても、妊娠中に使用可能なものが分かってきています。

<分娩時期・分娩方法>

一般的に分娩時期は妊娠37週を超えた正期産が望ましく、帝王切開の適応も一般的な適応に準じて行い、妊娠期乳がんであることで特別に変更する必要はありません。

<おわりに>

妊娠中の乳がん治療が目指すところは、「胎児への不利益を最小限にしながら、母体に最善のがん治療を行うこと」です。母体と胎児それぞれの立場から見たリスクを細かく評価しながら慎重に治療選択をしていく必要性があるため、医療者は専門家がチームを組んで治療を進めていきます。ご不明な点があれば、まずは主治医にご相談ください。

【参考文献】

・乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引き2017年版(日本がん・生殖医療学会編)

・妊娠期がん診療ガイドブック 北野敦子他著

・乳癌診療ガイドライン2018年版Ver.3(日本乳癌学会編)

https://jbcs.xsrv.jp/guidline/2018/